競技と人を育てる“ごきげんカーリング” SC軽井沢クラブが狙う冬季五輪3種目出場

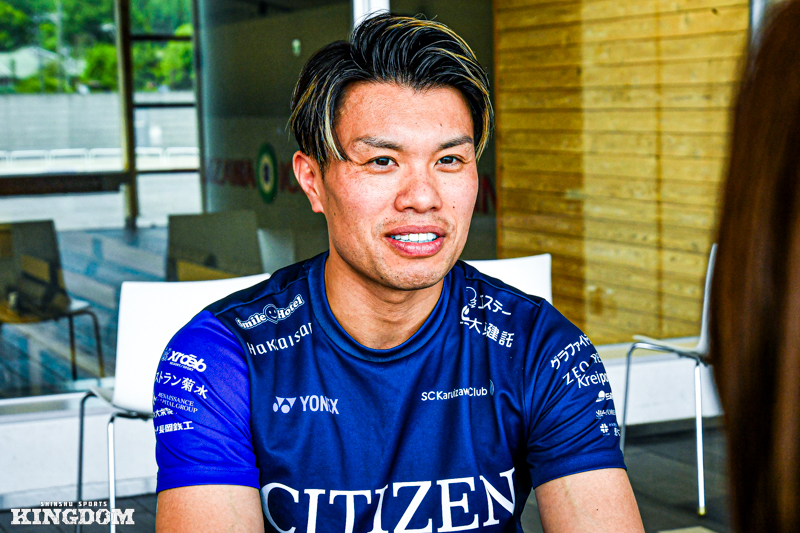

平昌オリンピックのカーリング男子日本代表など、数々の国際舞台を経験してきた40歳のカーラー・山口剛史。現在は選手としての活動と並行しながら、SC軽井沢クラブを代表する選手として競技力の向上とカーリングの普及育成に情熱を傾ける。長年にわたるクラブ運営の中で見えてきたのは、競技力向上だけでなく、人間力を育てるスポーツクラブの新たな価値。20年来の歩みと、思い描く未来の盤面について話を聞いた。

文:大枝 令

KINGDOM パートナー

三つの柱で支えるカーリング文化

「人間力向上」という新たな柱も

SC軽井沢クラブが掲げるビジョンは明確だ。

「地域スポーツ文化の創造」

「世界で活躍するトップ選手の輩出」

「地元から愛されるクラブチーム作り」

この三つの大きな目標を軸に、20年以上にわたってカーリングの競技力向上と普及育成に取り組んできた。

「最初カーリング教室を始めた頃は、小学生でカーリングをやっているのは、ほぼ『親がやっているから』という理由で数人程度しかいなかった」と山口は振り返る。

ジュニアのチームも男女合わせて4〜5チーム程度。そこから地道な普及活動を続け、現在では年中・年長からのカーリング教室を開催し、その子どもたちが中学生、高校生へと成長していく循環が生まれている。

さらに、ここ2〜3年で新たな目標が加わった。それは「人間力の向上」だ。

「選手は全員が全員、大人になってオリンピックを狙うというのは数人になる。9割ぐらいの選手が辞めていってしまうけれど、ここでのカーリングを通して人間力やライフスキルを学びながら、辞めた後でも社会に貢献できるような人材も一緒にここで作りたい」

この考え方の転換が、クラブの取り組みをより深いものにしている。

KINGDOM パートナー

「ごきげん」をキーワードにした

メンタルトレーニングなど導入

クラブの特徴的な取り組みの一つが、「ごきげん10カ条」を掲げたメンタルトレーニングだ。これは山口が知り合ったメンタルトレーニングの専門家・辻秀一医師との出会いから生まれた。

辻医師は大学病院で膠原病の専門医として勤務し、その後はスポーツドクターとして健康医学に携わっていた。20年前にアメリカで「良いものをさらに良くする」というスポーツメンタルトレーニングを学び、現在は多くのオリンピック選手を指導している人物だ。

そのキーワードが「ごきげん」だった。常に自分にベクトルを向け、機嫌よく過ごすことが全てにおける好循環につながる――という考え方だ。

「簡単なことなんだけど、簡単にはできない」と山口は苦笑いする。

クラブでは2年前から年に一度、全30人ほどの選手とスタッフで1泊2日の研修合宿を開催。この「ごきげん10カ条」について話し合うなどし、共通認識を深めている。

今年の合宿では、パリオリンピック柔道女子57kg級金メダリストの出口クリスタ選手を招き、東京オリンピックでの挫折から立ち直った経験を語ってもらった。競技の枠を超えた学びを取り入れ、人間力の向上を図っている。

さらに注目すべきは、保護者向けのメンタルトレーニングも実施していることだ。「家族と選手が過ごしている時間が一番長いので、親の声掛けというのはすごく大事」という考えから、2回に1回程度の頻度で保護者向けの講習も行っている。

チューター制度で経験を継承

競技人口拡大への課題と希望

クラブ内での選手同士の成長を促進するため、「チューター制度」も導入している。トップ選手がアカデミーの選手と個別面談を行い、競技の悩みから進路相談まで幅広くサポートする仕組みだ。

「技術の向上の仕方とか、投げる時のメンタル状況とかは、みんなたくさん経験をして、経験の中で『自分だったらこれが当てはまるな』とかが出てくる。経験をたくさん積んでいる人の経験値を若手がどんどんもらっていければ成長速度を上げられる」

この制度により、単なる技術指導を超えた、人としての成長を促す環境が整っている。年4回程度実施され、1年間の固定ペアで継続的な関係性を築いている。

こうした長期的な取り組みの成果として、「生粋のSC軽井沢クラブ育ち」が誕生している。

現在のクラブ女子トップ選手である上野美優は、小学3年生でSC軽井沢クラブに加入した。エリートアカデミーを経て、世界ジュニア選手権で金メダルを獲得。現在はシチズン時計マニュファクチャリングに勤務しながら競技を続けている。

山口の誇らしげな表情からは、長年の育成の成果を実感していることが伝わってくる。

しかし、課題も山積している。全国のカーリング競技者登録数は約2,500人程度で、ここ十数年ほぼ横ばいが続く。長野県内では200〜250人程度だが、東京都に抜かれて全国3位に後退している状況だ。

「北海道が1,500人ぐらいで圧倒的に強い。東京は今年リンクを作って300人ぐらい。ただし専用リンクじゃなくてアイスホッケー場の一部での交代利用なので、東京都の人たちの多くは練習のためにこちらに来ている」

施設面では軽井沢が優位に立っている。

6面のカーリングシートを持つ風越公園カーリングホールは国内最大規模で、222席の観客席も完備。さらに通年営業という点でも他の施設にまさっている。

「感謝」の気持ちが山口の原動力

次世代に提供する新たな価値とは

30年以上カーリングに携わってきた山口にとって、クラブ運営への情熱の源泉は「感謝」だ。

「カーリングがあったから自分の人生が幸せになったり、充実させてもらったり、いろんな経験や体験ができている。自分一人じゃできなかったこと」

1998年の長野オリンピックが中学生の時にあり、地元のカーリング選手に憧れてオリンピックを目指すようになった。平昌オリンピックに出場した際には、多くの人の応援があってその舞台に立てた。

「まだまだ自分もオリンピックを狙っているけれど、この環境やカーリングというものを次の世代に引き継いでいかなければいけない。同じ苦労を次の子たちにさせるのはかわいそうだし、このままだったら競技がなくなっちゃうんじゃないかと思う」

クラブでは競技レベルを体系化したランク付けシステム(アスリート育成パスウェイ)を導入している。最上位のMランクをオリンピックでメダルを取れるレベルとし、現在は男女ともにE1ランク(世界ランキング30位以内)に位置している。

Foundation

土台となる遊び・動作・スポーツ

F3:競技を経験し、地域レベルの大会に出場する

F2:カーリングを楽しむ

F1:氷に慣れる・氷で遊ぶ

Talent

スポーツタレントの顕在化及び実績

T3:世界ツアーに出場

世界ランキング50位以内に入る

T2:国内外の国際大会で実績を積む

世界ジュニア大会に出場し世界に触れる

T1:全国大会で実績を残す

Elite

国際競技大会での成功

E3:世界ランキング8位以内

オリンピックに出場

E2:世界ランキング12位以内

世界選手権プレーオフ進出

E1:世界ランキング30位以内に入る

Mastery

国際競技大会での持続的成功と上位入賞

M:世界ランキングで恒常的にTOP3に入る

オリンピックでメダルを獲得する

だれもが憧れるトッププレーヤーとなる

「次の10年でそれぞれ2カテゴリずつぐらい上がっていければいい」

山口の描く未来図は明確だ。

競技力向上と人間力育成を両輪とし、地域に根ざしたスポーツクラブとして持続可能な発展を目指している。

SC軽井沢クラブの取り組みは、単なる競技団体を超えた新しいスポーツクラブのモデルを提示している。競技人口の少ないスポーツだからこそ、一人一人を大切にし、競技を通じて人間として成長できる環境づくりに力を注ぐ。

「強化・育成・普及」の三本柱を軸に、年中・年長から世界レベルまでの一貫した育成システムを構築。さらに「ごきげん」をキーワードにしたメンタルトレーニングや、経験の継承を図るチューター制度など、ユニークな取り組みで選手の人間力向上を図っている。

カーリングという競技の枠を超え、地域スポーツ文化の創造と人材育成を目指すSC軽井沢クラブ。山口剛史の情熱とビジョンが、次世代のアスリートたちに新たな価値を提供し続けている。

そして9月には冬季五輪ミラノ・コルティナダンペッツォ大会に向けた日本代表決定戦が北海道稚内市であり、SC軽井沢クラブは男女と男女ミックスダブルスの全3種目にチームが出場する。